Tête : n.f. (mot venant du latin testa « tuile », « vase en terre cuite, pot, cruche », « tesson » et « coquille, carapace » test).

Le mot « tête » a de très nombreuses acceptions :

I) Partie du corps :

A. Animaux :

1. Partie, extrémité antérieure (et supérieure chez les animaux à station verticale) du corps, qui porte la bouche et les principaux organes des sens, ainsi nommée lorsque cette partie est distincte et reconnaissable

(on dit autrement en zoologie et région, extrémité céphalique) (céphal-o-).

Animaux à tête entourée de tentacules (céphalopodes).

Tête et thorax d’un insecte (céphalothorax).

Tête de poisson ; de sanglier (hure) ; tête de cheval.

Monstre sans tête (acéphale), à plusieurs têtes (polycéphale).

Le Minotaure, homme à tête de taureau.

Tête de méduse.

2. Cette partie d’un animal préparée pour la consommation :

Tête de cochon.

Tête de veau sauce gribiche.

Fromage de tête ou (Suisse, Belgique, Luxembourg) tête pressée.

Oiseau sans tête.

B. Êtres humains :

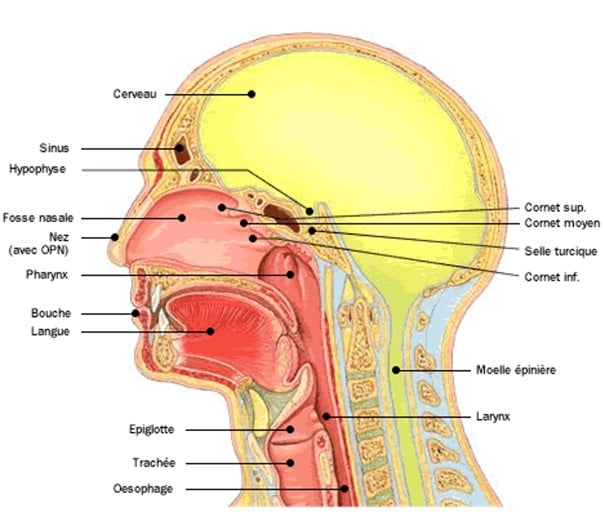

1. Partie supérieure du corps de l’être humain contenant le cerveau et les principaux organes des sens, qui est de forme arrondie et tient au tronc par le cou (chef).

Sommet (sinciput), derrière (occiput), devant (face), côtés (tempe) de la tête.

Squelette de la tête (crâne).

Forme de la tête (brachycéphale, dolichocéphale).

– Citation de l’ écrivain, philosophe, poète et dramaturge français, membre de l’Académie française, Jules Romains (1885-1972) : « La tête plutôt enfoncée, grosse, sans être énorme, et d’une forme très singulière : peu de menton, peu de crâne ».

Locutions : De la tête aux pieds, des pieds à la tête.

Coûter les yeux de la tête.

Avoir la tête sur les épaules.

Voix de tête : voix de registre aigu, pour laquelle la résonance se fait essentiellement dans la boîte crânienne (opposé à voix de poitrine) (fausset ; haute-contre).

Mal de tête (céphalée, migraine, mal de crâne).

Tête lourde.

La tête lui tourne (étourdissement, vertige).

Vin qui monte à la tête, qui fait tourner la tête (griser).

Crier à tue-tête (tue-têt-à).

Port de tête.

La tête haute, relevée par rapport à la poitrine ; sens figuré : sans honte, sans avoir rien à se reprocher.

Partir la tête haute.

La tête basse, penchée sur la poitrine (sens figuré : confus, honteux).

Baisser, courber, redresser la tête.

Renverser la tête.

Tourner, détourner la tête.

Tête (à) gauche, tête (à) droite, commandements militaires pour tourner la tête.

Hocher la tête.

Acquiescer de la tête.

Signe de tête.

La tête en bas.

Cul par-dessus tête.

Sens figuré : Garder la tête hors de l’eau, ne pas sombrer.

Tomber sur la tête.

Piquer une tête (plonger).

Tomber, se jeter la tête la première.

Se jeter tête baissée dans quelque chose.

Se taper la tête contre les murs.

Locution familière : Passer une tête : se manifester auprès de quelqu’un, lui faire une visite rapide.

Locution figurée : Ne savoir où donner de la tête : ne savoir que faire, avoir trop d’occupations.

En avoir par-dessus la tête (assez).

Jeter quelque chose à la tête de quelqu’un

Sens familier : Se jeter à la tête de quelqu’un, se présenter à lui brusquement ; figuré : lui faire des avances.

Donner un coup sur la tête (synonymes familiers courants : caboche, cafetière, carafe, carafon, cassis, citron, citrouille, coloquinte, tirelire).

Faire une tête au carré, une grosse tête à quelqu’un.

Casser la tête (casse-tête).

Couper, trancher la tête, le cou (décapiter, guillotiner ; décollation).

J’en donnerais ma tête à couper, j’en mettrais ma tête sur le billot.

Tête réduite d’Indien.

Propos des bêtes qui luttent tête contre tête : faire tête : faire front, s’opposer efficacement à.

– Citation de l’écrivain et poète français Paul-Jean Toulet (1867-1920) : « Il faisait tête, comme un gibier courageux qui cherche où rendre les coups dont il saigne ».

Sujet neutre de chose : Citation du philosophe et historien des sciences français Michel Serres (1930-2019) : « Les machines forcent le régime, le bateau fait tête vers la sortie de la rade ».

Tenir tête : résister (à l’adversaire).

Tenir tête à l’ennemi.

S’opposer avec fermeté (à la volonté de quelqu’un).

Tenir tête à son père, à l’opinion.

Locution adverbiale : tête à tête : ensemble et seuls (en parlant de deux personnes) ; seul (avec quelqu’un ; Seul à seul).

– Citation de l’écrivain français Pierre Carlet Marivaux (1688-1763) : « Le petit entretien que vous avez en tête à tête avec lui ».

Laissons ces amoureux en tête à tête.

Nous nous sommes retrouvés tête à tête

Nom masculin : tête-à-tête.

2. Partie de la tête où poussent les cheveux, cuir chevelu.

Se gratter la tête (familier la couenne, le lard)

Tête chauve (sens familier : boule -de billard-, caillou, crâne d’œuf).

Tête nue, nu-tête (En cheveux).

Laver la tête à quelqu’un.

Faire dresser les cheveux sur la tête.

Nos chères têtes blondes.

Chercher des poux dans la tête à quelqu’un.

3. La tête, considérée comme la partie vitale (vie).

Réclamer la tête de quelqu’un, l’échafaud, la peine de mort ; figuré : sa destitution.

L’accusé a sauvé sa tête.

Mettre à prix la tête de quelqu’un.

Risquer sa tête.

Faire tomber des têtes : faire tuer des gens ; (sens atténué) démettre de ses fonctions.

La direction a fait tomber des têtes.

Des têtes vont tomber.

Jurer sur la tête de sa mère, de son père.

– Citation de l’écrivain français Guy de Maupassant (1850-1893) : « Sur la tête de mes enfants, je jure que je vous ai dit la vérité ».

4 . Le visage, quant aux traits et à l’expression (face, figure, familier : gueule).

– Citation du poète et fabuliste français Jean de La Fontaine (1621-1695) : « Belle tête, dit-il, mais de cervelle point » dans la fable Le Renard et Le Buste.

Une tête sympathique.

Une sale tête (familier : tronche).

Il a une tête qui ne me revient pas : il ne m’est pas sympathique.

Vulgaire : Tête de con. Tête de nœud.

Avoir une tête comique, bizarre (familier : bille, binette, fiole, trombine).

Avoir une bonne tête, qui inspire confiance (familier -bonne- bouille).

À la tête du client : selon les apparences de la personne.

Avoir une tête à claques.

Se payer la tête de quelqu’un.

Avoir ses têtes : manifester de la sympathie ou de l’hostilité suivant l’apparence, sans autre motif.

– Citation de écrivain français, principalement connu pour les aventures du commissaire San-Antonio, Frédéric Dard (1921-2000) : « Le président est un homme qui a ses têtes ».

Quelle tête il a !, se dit d’une personne qui a un air défait, fatigué.

La tête, dont l’expression manifeste l’humeur.

Faire une drôle de tête (mine ; familier : bobine, poire).

Faire une tête de six pieds de long : être triste, maussade.

Une tête d’enterrement (gueule).

Avoir, faire sa (la) tête des mauvais jours : sembler préoccupé, contrarié, de mauvaise humeur.

– Citation du journaliste et écrivain français Éric Fottorino (né en 1960) :« Il avait sa tête des mauvais jours, ses sourcils froncés se rejoignaient au milieu du front ».

Faire la tête, (Belgique) tirer la tête (bouder ; familier : faire la gueule).

– Citation du poète français de Jacques Prévert (1900-1977) : « Qu’est-ce qu’il a le petit ? il en fait une tête ».

– Citation de l’écrivain, poète, scénariste, dialoguiste, auteur de théâtre et acteur français Daniel Boulanger (1922-2014) :

« Allons, ne faites pas la tête, trinquez avec moi ».

5. Sens vieilli : Visage qu’on a grimé et paré pour se divertir.

– Citation de l’écrivain français Marcel Proust (1871-1922) : « Chacun semblait s’être “fait une tête,” généralement poudrée ».

Par extension : Personne ainsi grimée.

Un bal, un dîner de têtes.

6. Partie d’une chose où l’on pose la tête ; emplacement de la tête.

Tête de lit (chevet).

Le pied et la tête d’un lit.

C. Représentation de cette partie du corps : Tête sculptée, peinte.

– Citation de l’écrivain français André Malraux (1901-1976) : « Une tête gothique est rarement plus belle que brisée ».

Tête d’une médaille ; côté tête (avers, face).

Tête de pipe.

Tête de Turc : dynamomètre sur lequel on s’exerçait dans les foires en frappant sur une partie représentant une tête coiffée d’un turban.

Sens figuré : Être la tête de Turc de quelqu’un, servir de tête de Turc : être sans cesse en butte aux plaisanteries, aux railleries de quelqu’un (souffre-douleur, bouc émissaire).

– Citation de l’écrivain français Edmond Goncourt (1822-1896) : « Les têtes de Turc, par-dessus lesquelles il tape sur ses contemporains ».

Carte à jouer figurant un personnage (roi, dame, cavalier, valet) (figure, honneur).

D. Mesure de cette partie du corps :

1. Hauteur d’une tête humaine.

Il a une tête de plus qu’elle.

– Citation de l’écrivain et poète français Edmond Radiguet (1903-1923) : « Des enfants debout sur une chaise, fiers de dépasser d’une tête les grandes personnes ».

2. Longueur d’une tête de cheval, dans une course.

Cheval qui gagne d’une tête, d’une courte tête.

Sens figuré : Gagner d’une courte tête, de justesse.

E. Emplois spéciaux :

1. Venaison : Bois ou cornes des bêtes fauves (cerf, daim, chevreuil).

Cerf qui fait sa tête, dont le bois pousse.

2. Football : Coup de tête dans le ballon.

Joueur qui fait une tête.

II) Tête de mort :

1. Sens familier : Crâne, os provenant de la tête d’un mort.

– Citation de l’écrivain français Georges Duhamel (1884-1966) : « Une tête de mort véritable, avec ses trous, ses sutures, ses apophyses ».

2. Emblème de la mort, représentation de ce squelette ou de la face de ce squelette sur papier, sur tissu.

Le drapeau des pirates comporte une tête de mort avec deux os en croix.

Adjectivement invariable : Sphinx tête-de-mort.

3. Fromage de Hollande à croûte rouge ou noire : tête-de-Maure.

Fromage de Suisse : tête de Moine.

1. Le siège des idées, de la mémoire, du jugement (cerveau).

Une tête qui pense.

Une tête pensante.

– Citation de l’écrivain français Michel de Montaigne (1533-1592) : « Choisir un conducteur [précepteur] qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine ».

N’avoir rien dans la tête (familier : chou, cigare), avoir une petite tête : n’avoir ni idées ni jugement.

Appellatif : Petite tête !

Tête sans cervelle.

Tête d’oiseau, de linotte.

Tête en l’air.

Avoir, mettre du plomb dans la tête (cervelle).

Locution : (Canada) Ne pas être la tête à Papineau (*) : ne pas être très intelligent (Ne pas avoir inventé l’eau chaude, le fil à couper le beurre, la poudre).

(*) Les Québécois utilisent beaucoup cette expression, même s’ils connaissent peu l’histoire de Louis-Joseph Papineau (1786-1871). Ce dernier était un avocat et politicien, reconnu pour sa grande intelligence, qui a mené les patriotes durant la rébellion de 1837. L’expression a survécu, alors que le souvenir de l’homme s’est perdu dans les limbes du passé.

Familier : Une grosse tête : une personne trop sûre de son pouvoir.

Locution familière : Avoir la (ou une) grosse tête : avoir des prétentions ; péjoratif : être prétentieux.

Depuis qu’il a réussi dans la vie, il a la grosse tête (Attraper le melon).

Figuré et péjoratif : Tête d’œuf (traduction de l’anglais américain egghead) : intellectuel ; (plus courant ; insulte, en interjection) abruti, imbécile.

Avoir de la tête, du jugement et de la mémoire.

Il n’a pas de tête : il est écervelé, oublie tout.

Proverbe : Quand on n’a pas de tête, il faut avoir des jambes.

Une femme de tête.

Sens familier : C’est une tête, une personne qui a un gros potentiel intellectuel (cerveau).

– Citation de l’écrivaine française Véronique Olmi (née en 1962) : « Des filles trop scientifiques pour être dangereuses. C’étaient des têtes ».

Chasseur de têtes.

Opposé à cœur : (raison, réflexion).

De tête : mentalement.

Calculer, calcul de tête.

– Citation de l’écrivain français Gustave Flaubert (1821-1880) : « On n’écrit pas avec son cœur, mais avec sa tête ».

Avoir une idée dans la tête, en tête.

– Citation du dramaturge et comédien français Molière (1622-1673) : « Moi, je crois que vous avez quelque nouvel amour en tête ».

N’avoir qu’une idée, qu’un souci en tête, ne penser qu’à cette idée, ce souci.

Ce qu’il a dans la tête, ses idées, ses intentions (esprit).

On ne sait pas bien ce qu’il a dans la tête.

Il a une idée derrière la tête, une intention cachée.

Avoir la tête vide : ne plus pouvoir réfléchir, se souvenir.

Mettre, fourrer quelque chose dans la tête (apprendre).

Idée qui passe par la tête.

Se mettre dans la tête, en tête de…, que… : décider de…, que… et ne pas en démordre.

Il s’est mis dans la tête de vous attendre, qu’il vous attendrait.

Imaginer, se persuader que.

Elle s’est mis dans la tête que vous viendriez la voir.

Mets-toi bien ça dans la tête ! (enfoncer).

Chercher dans sa tête (mémoire).

Se creuser, se casser la tête (familier : ciboulot).

S’aérer la tête.

2. Le siège des états psychologiques.

Caractère : Avoir la tête chaude, près du bonnet.

Avoir la tête froide.

Avoir la tête dure, avoir une tête de cochon, une tête de con.

Par extension (de la personne) : C’est une tête de cochon ; dans le même sens, une tête de lard, de mule, de pioche (aussi injure, en interjection).

Une tête brûlée : esprit plein de jugement.

Une forte tête : une personne qui s’oppose aux autres et fait ce qu’elle veut (indiscipliné).

– Citation de l’écrivain français Stéphane Audeguy (né en 1964) :« Le régiment où on l’incorpore a la réputation méritée de savoir s’occuper des fortes têtes ».

Faire la forte tête.

Une mauvaise tête : une personne obstinée, querelleuse, boudeuse.

– Citation du philosophe, journaliste, essayiste et professeur de philosophie français Alain, de son vrai nom Émile-Auguste Chartier (1868-1951) : « Les mauvaises têtes agissent souvent en héros ».

États passagers : Se monter la tête (bobèche, bourrichon).

Se mettre martel en tête (égarer, griser, séduire ; rendre fou).

– Citation de l’écrivain français Pierre Loti (1850-1923) : « Yves auquel ce pays de plaisir tourne un peu la tête ».

– Citation de l’écrivain français André Gide (1869-1951) : « L’idée de devoir me déguiser me mit la tête à l’envers ».

Retourner la tête à quelqu’un.

Perdre la tête : perdre son sang-froid (la boule, la boussole ; s’affoler).

Examiner quelque chose à tête reposée.

Avoir la tête à ce qu’on fait, y appliquer son esprit, son attention.

Avoir la tête à son ouvrage.

Avoir la tête ailleurs : penser à autre chose ( Être dans la lune).

– Citation de l’écrivain français Émile Zola (1840-1902) : « Mais elle n’avait pas la tête à cela, elle se taisait, elle ne lâchait que des paroles brèves ».

Où avais-je la tête ?, comment se fait-il que je n’y aie pas pensé ?

Avoir la tête dans les étoiles.

N’en faire qu’à sa tête : agir selon son idée, sa fantaisie, selon l’humeur du moment.

– Citation de l’écrivain et dramaturge français Alfred Jarry (1873-1907) : « Fais à ta tête, Père Ubu, il t’en cuira ».

Un coup de tête : une décision, une action inconsidérée, irréfléchie.

Faire quelque chose sur un coup de tête.

3. En locution : La tête, symbole de l’état mental.

Familier : Être bien, être jeune dans sa tête.

Avoir la tête fêlée, être tombé sur la tête : être un peu fou, déraisonner.

Perdre la tête : devenir fou (raison ; familier : dérailler, disjoncter, yoyoter) ou gâteux.

– Citation de l’écrivaine française, prix Nobel de littérature, Annie Ernaux (1940) : « Elle perdait la tête. Cela s’appelle la maladie d’Alzheimer ».

Tu as perdu la tête ! (C’est de la folie).

N’avoir plus sa tête à soi.

Avoir toute sa tête (lucidité)

Avoir tout son bon sens.

Plaisant : Ne pas être tout seul dans sa tête : être fou.

Sens familier : Ça va pas la tête ?, se dit à qqn dont on juge le comportement déraisonnable.

Ça (me) prend la tête : cela me tracasse, cela devient une obsession (excéder).

Il me prend la tête avec ses histoires (Prendre le chou).

Quelle prise de tête !

Se prendre la tête : se poser des questions, faire de gros efforts de réflexion.

Ne te prends pas la tête avec ça.

– Citation de l’écrivain français Olivier Adam (né en 1974) : « Tout le monde n’a pas envie de se prendre la tête tout le temps comme toi. On a besoin de se détendre aussi un peu ».

Se prendre la tête avec quelqu’un : se disputer, avoir des mots avec lui.

Citation de l’écrivain et journaliste français Hervé Guibert (1955– 1991) : « Diane est très bavarde, ça m’arrange, mais parfois aussi elle me prend la tête ».

IV) Être animé :

A. Personne :

1. Attirer la haine sur sa tête, sur soi.

Prendre une chose sur sa tête, en prendre la responsabilité.

Faute qui retombe sur la tête de quelqu’un.

La personne elle-même.

Une tête couronnée.

Mettre un nom sur une tête.

Droit : Partage par tête, personnel (opposé à par souche).

2. Par tête : par personne.

– Citation de l’écrivain et poète français Gérard Labrunie, dit Gérard de Nerval (1808-1855) : « Bonnes gens donc, qui journellement dînez à trente francs par tête ».

Histoire : Vote par ordre ou par tête.

Au restaurant : cela fait combien par tête ?

3. Personne qui conçoit et dirige (comme le cerveau fait agir le corps).

C’est à la tête qu’il faut frapper (chef).

Direction à deux têtes (bicéphale).

B. Animal (d’un troupeau)

Cent têtes de bétail (pièce)

– Citation de l’écrivain et poète français, membre de l’Académie française Maurice Genevoix (1890-1980) : « Un cerf, bellement quatrième tête, grand, large de ramure, portant haut, un beau cerf de chasse ».

V) Le haut, le bout d’une chose orientée :

1. Partie supérieure (d’une chose), notamment lorsqu’elle est arrondie.

La tête des arbres (cime, canopée).

Couper la tête d’un arbre (étêter ; région : têteau).

Ce tableau est accroché la tête en bas.

Reliure : Tranche supérieure.

Tête dorée.

Billard : Frapper, prendre la bille en tête.

Automobile : Moteur à soupapes en tête, qui s’ouvrent à la partie supérieure du cylindre.

2. Partie terminale, extrémité (d’une chose, grosse et arrondie).

Tête du fémur, de la clavicule.

Tête d’ail : bulbe de l’ail.

Tête de champignon (chapeau).

Tête d’épingle, de clou.

Vis à tête fraisée.

Tête de bielle.

Tête de lecture : dispositif capable de reproduire les sons, les images enregistrés sur un support magnétique ou optique. Tête de lecture, d’enregistrement d’un magnétophone, d’un magnétoscope.

Tête d’impression d’une imprimante.

VI) Ce qui se présente en premier (dans l’espace ou dans le temps)

A. Partie antérieure :

1. Partie antérieure (d’une chose qui se déplace).

Tête d’un engin propulsé, d’un missile ; tête nucléaire, thermonucléaire (ogive).

Fusée à têtes multiples.

Tête chercheuse : Fusée à tête chercheuse, munie d’un dispositif pouvant modifier sa trajectoire vers l’objectif.

Informatique : Tête chercheuse : dispositif d’un classeur électronique destiné à la recherche des informations.

Virer tête à queue, tête sur queue (tête-à-queue).

2. Premier(s) élément(s) (d’un ensemble de véhicules, d’un groupe de personnes qui se déplacent).

La tête d’un train, d’un cortège.

3. Partie antérieure (d’une chose orientée), ou première partie (de ce qui se présente dans un ordre).

Tête de ligne : station, gare de chemin de fer, de métro, d’autobus… où commence la ligne ; point de départ.

Tête de pont.

Tête de chapitre.

Tête de liste, premier nom d’une liste.

Par extension : La personne elle-même.

Élire une tête de affiche.

Tête d’affiche, nom imprimé en gros caractères sur une affiche ; par extension : vedette principale.

Sport : Tête de série.

Sans queue ni tête.

B. Position, lieu, situation (« à l’avant » ou « au début »).

1. Place de ce qui est à l’avant (surtout dans de, en tête) (avant).

Voiture de tête.

Sortie du quai en tête ou en queue.

Prendre la tête du cortège (Ouvrir la marche).

Musique en tête.

Faites-le passer en tête (devant, premier).

Coureur en tête du peloton (lièvre ; mener).

Commerce : Tête de gondole : Meuble servant à présenter la marchandise dans un magasin à libre service. Son extrémité (emplacement le plus visible).

2. Par extension : Première place dans un classement, une compétition quelconque.

– Citation de de l’écrivain français Honoré de Balzac (1799-1850) : « La France est, je le crois, à la tête du monde par ses artistes ».

Être à la tête de sa classe : être le premier, le meilleur élève.

– Citation de la journaliste et écrivaine française Marie Desplechin (née en 1959) : « Elle est sérieuse comme tout, Sophie, bien calme, bosseuse, la vraie tête de classe ».

3. Place de ce qui est en avant, devant, au début.

Article de tête d’un journal.

Mot en tête de phrase.

Impression en tête d’un papier (entête).

Chimie industrielle : Produits de tête, sortant en tête de la colonne de fractionnement d’une unité de distillation de pétrole brut.

Œnologie : Tête de cuvée : vin issu de la première pressée.

4. Sens figuré : Place de la personne qui dirige, commande.

Le général est à la tête de ses troupes.

Prendre la tête d’un mouvement (leader, meneur).

Personne à la tête d’une entreprise (chef, directeur).

Par analogie : Se trouver à la tête d’une fortune : être en mesure d’en disposer (posséder).

Contraires de tête : pied, queue, arrière, fin.