« Dieu n’avait que l’eau, mais l’homme a fait le vin »

Victor Hugo

« Le vin a le pouvoir d’emplir l’âme de toute vérité, de tout

savoir et philosophie »

Bossuet

« Quand mon verre est vide, je le plains

Quand mon verre est plein, je le vide »

Raoul Ponchon, poète

Le vin est une boisson alcoolisée née du jus de raisin, dont le sucre naturel s’est transformé en alcool par fermentation.

Rouge, rosé ou blanc, le vin appartient intimement à la civilisation occidentale ; il participe depuis sa naissance aussi bien à la religion qu’à la fête.

Histoire : Les légendes et l’histoire entourent les origines du vin. La vigne (Vitis vinifera) est une liane indocile dont on a retrouvé des traces au Moyen-Orient dans des fossiles datant du début de l’ère tertiaire. Mais, pour avoir du vin, il fallut attendre que le premier vigneron ait l’idée de tailler cette vigne pour obtenir des raisins plus gros. Bacchus n’a pas inventé le vin ; celui-ci est plus probablement né au Proche-Orient, de l’expérience et de techniques transmises de génération en génération, 5 000 ou 6 000 ans av. J.-C.

Le vin gagna peu à peu l’Ouest et la Méditerranée. Les grandes civilisations contribuèrent au développement de la culture de la vigne et de la vinification. On a retrouvé à Our, en Mésopotamie, un panneau représentant une scène de libations. Les Égyptiens utilisaient le vin dans leurs rites funéraires quelque 3 000 ans av. J.-C. Quant à la Bible, elle y fait de très nombreuses allusions.

Au temps d’Homère, le vin était déjà de consommation courante ; il apparaît d’ailleurs dans l’Iliade et dans l’Odyssée. Avec l’expansion des Grecs, la vigne poursuivit son chemin vers la Sicile et la Campanie. Plus tard, les Romains la plantèrent dans tous les pays de leur immense empire. Ils se révélèrent des vignerons remarquables et donnèrent un formidable essor à la viticulture et aux méthodes de vinification.

Le vignoble des régions qui deviendront la France connut une période heureuse avec les Gaulois. Ceux-ci inventèrent le tonneau, qui finit par remplacer les amphores de l’Antiquité. Longtemps romain, le vin devint chrétien dès le début du Moyen Âge ; les ordres monastiques en furent les plus grands propagandistes. Le vin de messe est à l’origine des grands vignobles français, notamment celui de Bourgogne, qui doit tout aux cisterciens.

Au sud, le vignoble bordelais dut son succès aux Anglais et aux Hollandais, friands des vins de la Gironde. Au XVIIe siècle, son extension permit la découverte des fabuleuses terres du Médoc, donnant des vins promis au succès mondial. Avec la maîtrise de la fabrication du verre, permettant d’obtenir des bouteilles plus solides, les exportations connurent un formidable développement.

Cependant, à partir de 1864, le phylloxéra marqua un sérieux coup d’arrêt. Cet insecte venu d’Amérique laissa le vignoble français exsangue. Aucun traitement n’en venant à bout, on trouva la solution miracle en greffant la vigne française sur des porte-greffes d’origine américaine résistant à l’épidémie. Lentement, le vignoble et ses cépages ses sont reconstitués (Voir : Cépages de A à Z).

Il couvre aujourd’hui 884 000 ha et produit par an en moyenne 55 millions d’hectolitres de vin qui se répartissent en quatre catégories selon leur origine et leur qualité.

– Appellations d’origine contrôlées (AOC) : Créées au début du XXe siècle, les AOC dépendent depuis 1935 de l’Institut national des appellations d’origine. Chacune d’elles est définie par une délimitation parcellaire, par un encépagement, par des méthodes de culture et de vinification et par des caractéristiques analytiques des vins. Les AOC, qui sont soumises à une épreuve de dégustation, regroupent tous les meilleurs vins de France. UAOC peut concerner toute une région (Bourgogne), une commune (Meursault) ou un cru (romanée-conti).

– Appellations d’origine des vins délimités de qualité supérieure (AOVDQS) : Ces vins d’appellation d’origine sont produits dans des régions de moindre potentiel que les AOC.

– Vins de pays : Ces vins obéissent à une réglementation spécifique concernant les rendements, l’utilisation de certains cépages, la teneur en alcool ou l’acidité volatile. Ils sont sous le contrôle de l’Office national interprofessionnel des vins.

– Vins de table : Ces vins destinés à la consommation courante doivent seulement répondre à quelques normes précises concernant le degré alcoolique (8,5 ou 9 %Vol. au minimum), l’acidité et l’encépagement. Ils peuvent être « vin de table français » ou « vin de la Communauté européenne » s’ils proviennent d’un coupage de vins venus de pays différents.

– Élaboration : Blanc, rosé ou rouge, c’est la couleur du vin qui commande la technique de vinification.

Dans la majorité des cas, quand on veut obtenir du vin rouge, le raisin est très souvent égrappé. Les baies sont ensuite foulées pour libérer une partie de leur jus avant d’être mises en cuve, où se déroule la fermentation. La transformation du sucre en alcool sous l’action des levures dure de 6 jours à plusieurs semaines selon les vignobles et le style que l’on veut donner au vin. Dans le même temps, la macération des peaux de raisin et du jus donne au vin rouge sa couleur et ses tanins.

Le vin blanc peut être élaboré à partir de raisins blancs ou rouges à jus blanc. Il existe de nombreux types de vinification en blanc. Dans la plus courante, les raisins sont égrappés, puis pressés, et le jus envoyé immédiatement en cuve où il fermente grâce à l’ajout de levures.

Depuis quelques années se sont développées d’autres techniques comme la macération pré-fermentaire des peaux pour extraire le maximum d’arômes ou la fermentation en barriques, une méthode réservée aux grands vins.

Quant aux vins rosés, ils sont obtenus par des procédés intermédiaires entre les vinifications « rouge » et « blanc ». Ainsi, le rosé peut être élaboré soit par le pressurage direct d’un cépage rouge, soit par macération durant quelques heures avant pressurage.

Selon les régions, les vins peuvent naître d’un cépage unique (le chardonnay ou le pinot noir en Bourgogne) ou par assemblage de plusieurs cépages, comme à Bordeaux. Seuls les plus grands vins subissent un élevage en barrique de chêne, qui leur donne finesse et élégance.

Choix d’une cave : La cave apparaît comme l’habitat naturel du vin. En effet, si certains vins peuvent être bus rapidement, d’autres demandent quelques années de vieillissement pour révéler leurs qualités.

Or les immeubles modernes ne réunissent pas toujours les conditions d’une cave idéale. En revanche, les vins ne sont pas si fragiles qu’on le d’ généralement, même s’ils ne supportent pas les conditions extrêmes une chaleur, une humidité ou une sécheresse excessives, les vibrations et les odeurs.

Une bonne cave doit toutefois répondre à certaines conditions qui assurent un bon vieillissement des vins. Elle doit se trouver en sous-sol, dans l’obscurité, car le vin craint la lumière qui le fait vieillir prématurément. Elle doit être suffisamment humide (70 %) pour préserver la qualité des bouchons, qui pourraient se dessécher. Une température comprise entre 12 et 15 °C doit être assurée tout au long de l’année. Pour ménager la santé des vins, il faut aussi éviter de stocker dans la cave des produits qui dégagent des odeurs fortes comme la peinture, les cartons ou les légumes, susceptibles de s’infiltrer à travers le bouchon. Quant aux secousses, même légères, elles sont le plus grand ennemi du vin.

Pour résoudre les problèmes insolubles, il existe des caves d’appartement, montées sur amortisseurs pour éviter les vibrations, qui offrent aux vins une température et une humidité parfaites.

La durée de vie d’un vin dépend de son terroir, du ou des cépages qui le composent, des méthodes de vinification, de l’élevage et de la qualité du millésime. Ainsi, un vin élaboré avec des cépages tanniques, élevé dans des barriques de chêne neuf, aura besoin de davantage de temps pour atteindre son apogée qu’un vin fruité qui n’a connu que la cuve. Aussi, le moment où un vin donnera le meilleur de lui-même ne peut être défini que par des moyennes : de 8 à 20 ans pour un grand bordeaux, de 6 à 15 ans pour un bourgogne rouge, de 5 à 10 ans pour un bourgogne blanc, de 2 à 5 ans pour un cru du beaujolais. Quant aux champagnes, sauf exception, ils ne gagnent rien à séjourner en cave.

Service et dégustation : Le service des vins, sans être nécessairement cérémonieux, réclame cependant un peu d’attention et le respect de quelques règles simples. Si les vins jeunes n’exigent pas d’égard particulier, en revanche, les vieilles bouteilles doivent être traitées avec respect. Avant l’invention du chauffage central, les vins rouges devaient être « chambrés » : sortant de la cave entre 12 et 13 °C, ils gagnaient ainsi quelques degrés avant d’être servis. Aujourd’hui, la température des appartements atteint souvent 20 °C, et il est inutile de les « chambrer ». Ce qui n’empêche pas que chaque type de vin se déguste à une juste température qui le met en valeur.

Les vins blancs secs sont servis entre 8 et 12 °C, les liquoreux entre 6 et 9 °C. Les vins rouges aromatiques et jeunes demandent une température de 12 à 14 °C, les bourgognes, de 14 à 17 °C, les bordeaux de 16 à 18 °C. Le champagne enfin doit être ouvert entre 8 et 9 °C.

La décantation demeure toujours une opération délicate. Mettre le vin en carafe permet d’en éliminer le dépôt et de l’oxygéner pour développer ses arômes. Si une décantation de quelques heures est conseillée pour les vins tanniques jeunes, elle peut se révéler désastreuse pour des vins vieux et fragiles. Dans ce domaine, l’expérience et le bon sens sont les meilleurs conseillers.

Mariage des mets et des vins : Marier un vin et un plat est une aventure toujours exaltante mais souvent aléatoire. L’accord parfait demande de la modestie, de l’intuition et de l’expérience pour que naisse le « troisième goût » qui fera la fusion entre les arômes et les saveurs des mets et du vin.

Les propositions qui suivent n’ont qu’un but : ouvrir des pistes sur le chemin de la gourmandise. Elles représentent à la fois la grande tradition et des idées plus modernes.

– Vins blancs

alsace : escargots, tarte à l’oignon, faisan au chou

bourgogne blanc : jambon persillé, sole au plat, coquillages

grands bourgognes blancs : asperges sauce mousseline, poularde en vessie, lotte aux légumes, crustacés en sauce ;

bordeaux blanc : huîtres, poisson à la basquaise, maquereau au vin blanc

Grands bordeaux blancs : homard à l’américaine, bar grillé, ris de veau à la crème

val-de-Loire blanc : plateau de fruits de mer, brochet au beurre blanc, andouillette grillée

vins liquoreux : foie gras, feuilleté au roquefort, poulet au curry.

champagne sec : saumon fumé, saint-pierre rôti, poularde à la crème.

– Vins rouges

beaujolais : saucisson chaud, veau marengo, potée au chou

bourgognes rouges : canard aux olives, coq au vin, aiguillette de bœuf à l’ancienne

grands crus de Bourgogne : rognon de veau aux échalotes, bécasse rôtie, filet de bœuf aux morilles

bordeaux rouges : canard aux navets, navarin printanier, entrecôte grillée

grands crus de Bordeaux : foie de veau à l’anglaise, carré d’agneau grillé, perdreau rôti

côtes-du-rhône du Nord : lièvre à la royale, filet de chevreuil, filet de bœuf aux truffes

côtes-du-rhône du Sud : cassoulet, confit, pommes de terre à la sarladaise, daube provençale – val-de-loire : pot-au-feu,

côte de veau grand-mère, carré de porc pommes boulangère

vins doux naturels rouges : bleu d’Auvergne, gâteau au chocolat.

– Vins rosés.

charcuterie, poissons grillés, melon au jambon

Vocabulaire des vins : Les dégustateurs professionnels et les amateurs éclairés emploient parfois, pour parler du vin, un vocabulaire technique dont voici les termes les plus usités.

(Voir aussi le Dictionnaire des Termes organoleptiques).

– Acerbe : à la fois âpre et acide.

– Ambré : vin blanc vieux qui a acquis une couleur dorée comme celle de l’ambre, due à l’oxydation de sa matière colorante ; pour un vin jeune, cette couleur est un défaut.

– Arôme : odeur spécifique que chaque cépage communique au vin qui en est issu ; surtout sensible chez les vins jeunes, car il tend à s’estomper avec l’âge.

– Astringent : trop chargé en tanin, ce qui donne une sensation d’âpreté ; ce caractère s’atténue avec l’âge.

– Bouchonné : qui a un goût de bouchon (moisi) ; ce défaut, qui rend le vin imbuvable, provient d’une maladie du liège.

– Bouquet : ensemble des qualités olfactives acquises par le vin au cours de son vieillissement.

– Brillant : parfaitement limpide.

– Caractère : qualités bien marquées et facilement reconnaissables d’un vin.

– Charnu : qui a du corps, c’est-à-dire qui donne l’impression de remplir la bouche.

– Charpenté : à la fois corsé et charnu.

– Corsé : riche en alcool, bien coloré et de caractère marqué.

– Coulant : frais, agréable à boire, mais peu alcoolisé.

– Court : qui ne laisse pas d’impression durable sur le palais.

– Croûté : vin rouge vieux dont le dépôt est collé à l’intérieur de la bouteille et qui a intérêt à être décanté.

– Distingué : de très grande classe.

– Doux : qui renferme une certaine proportion de sucre non transformé en alcool.

– Dur : manquant de charme, par excès de tanin ou d’acidité ; ce défaut disparaît parfois avec l’âge.

– Élégant : fin et racé.

– Enveloppé : moelleux et velouté car il contient de fa glycérine (sous-produit de la fermentation alcoolique).

– Épanoui vin à l’apogée de ses qualités..

– Équilibré dont les caractéristiques ne sont ni trop faibles ni trop marquées, harmonieux.

– Éventé : généralement par une aération au cours de la mise en bouteilles ; le « goût d’évent » disparaît après un long repos à l’abri de l’air

– Faible : pauvre en alcool et en bouquet

– Fin : qui a un bouquet délicat ; on appelle communément « vin fin » tout vin AOC.

– Frais-fraîcheur : vin dont la bonne proportion d’acidité provoque la salivation.

– Franc : sain, sans goût anormal.

– Fruité : dont la saveur rappelle celle du raisin, qualité d’un bon vin jeune.

– Généreux : corsé, riche en alcool.

– Gouleyant : qui se boit facilement ; qualifie un vin léger, servi frais

– Gras : charnu, moelleux et souple.

– Jeune : qui n’a pas atteint sa plénitude, en parlant d’un vin qui doit vieillir ; au mieux de sa forme, pour un vin qui se boit dans les 3 ans.

– Léger : qui a une faible teneur en alcool.

– Liquoreux : très sucré, en parlant d’un blanc.

– Louche : trouble, voilé.

– Lourd : très alcoolisé et sans distinction.

– Madérisé : oxydé, en parlant d’un blanc, ce qui lui donne une couleur et une odeur évoquant le madère.

– Maigre : insuffisamment alcoolisé, sans caractère.

– Moelleux : doux et fruité, en parlant d’un blanc.

– Nerveux : auquel une certaine acidité donne du mordant. — Nouveau : qui a moins de un an d’âge, en parlant d’un rouge.

– Onctueux : corsé, doux et gras.

– Perlant : qui présente un dégagement gazeux très léger, avec une sensation de picotement.

– Pétillant : légèrement mousseux.

– Piqué : qui a pris une saveur piquante, annonciatrice de la transformation en vinaigre.

– Plat : qui ne pétille plus, en parlant d’un effervescent ; manquant de fraîcheur, en parlant d’un vin tranquille.

– Plein : qui a du corps.

– Queue de paon : se dit d’un vin qui termine long et intense en bouche.

– Racé : qui a de la classe.

– Robe : couleur du vin.

– Robuste : corsé et puissant, grâce à une teneur élevée en alcool.

– Rond : souple, fruité, peu tannique.

– Sain : franc de goût, dépourvu de défauts.

– Sec : non sucré, la quasi-totalité du sucre ayant été transformée en alcool par la fermentation ; s’emploie surtout pour les blancs.

– Séché : qui a perdu sa fraîcheur.

– Souple : peu chargé en tanin et peu acide, en parlant d’un rouge.

– Suave : d’une douceur exquise.

– Taché : blanc dont la robe est très légèrement rosée.

– Tendre : jeune, frais et léger, se buvant facilement.

– Tranquille : non mousseux.

– Tuile : qui a pris une teinte brique (orangée), en parlant d’un rouge guetté par la limite d’âge.

– Usé : qui a perdu ses qualités, en parlant d’un rouge trop vieux.

– Velouté : moelleux, doux comme du velours

– Vert : provenant de raisins insuffisamment mûrs, ce qui provoque une acidité anormale.

– Vif : jeune, frais, agréablement acide.

– Vineux : fortement alcoolisé et sans finesse.

L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération

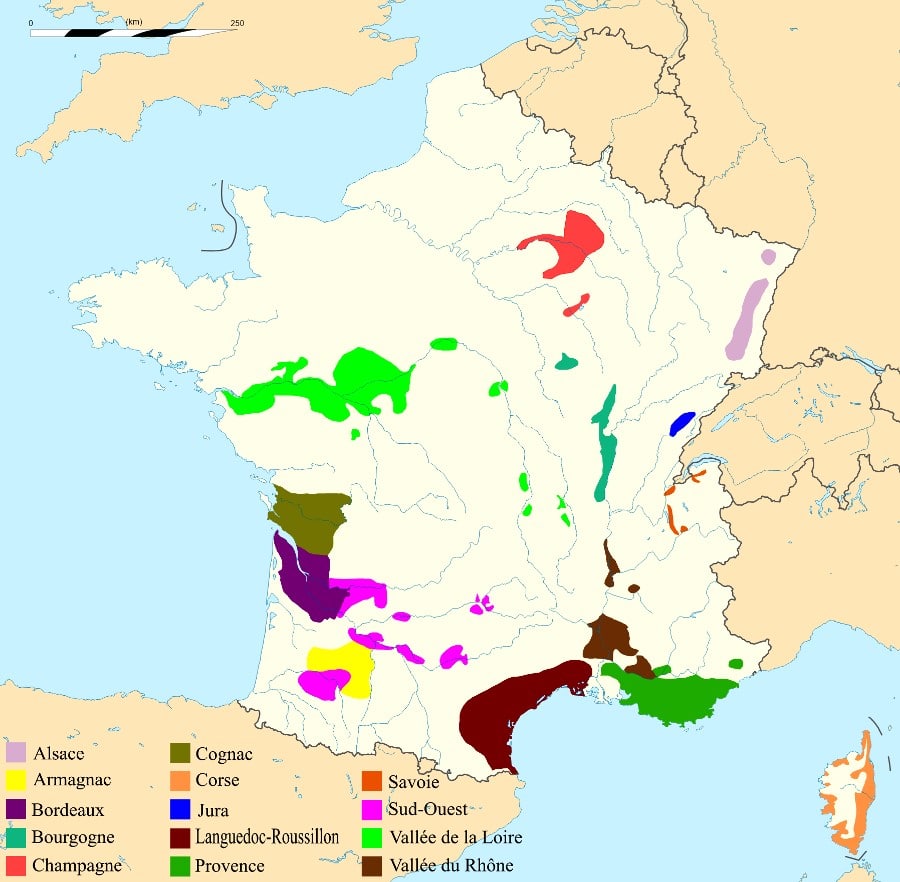

Les vignobles des régions françaises (*) :

Vins Français

(*) Note de l’éditeur : Pour des raisons purement œnologiques, nous avons gardé l’ancienne division administrative du territoire français, soit 27 régions et non pas 18 comme après le découpage régional entré en vigueur au 1er janvier 2016.